*本記事はアフィリエイト広告を利用しています。

坂東三十三観音

『坂東三十三観音霊場巡り』とは鎌倉時代に始まった霊場巡りです。800余年に渡り、現在まで受け継がれてきました。

この歴史深い霊場参拝では、関東広域に点在する三十三ヶ所の霊場(札所)を巡ります。

札所(霊場)は、以下の通りGoogleマップにをマッピングしてありますので、ぜひご参照ください。

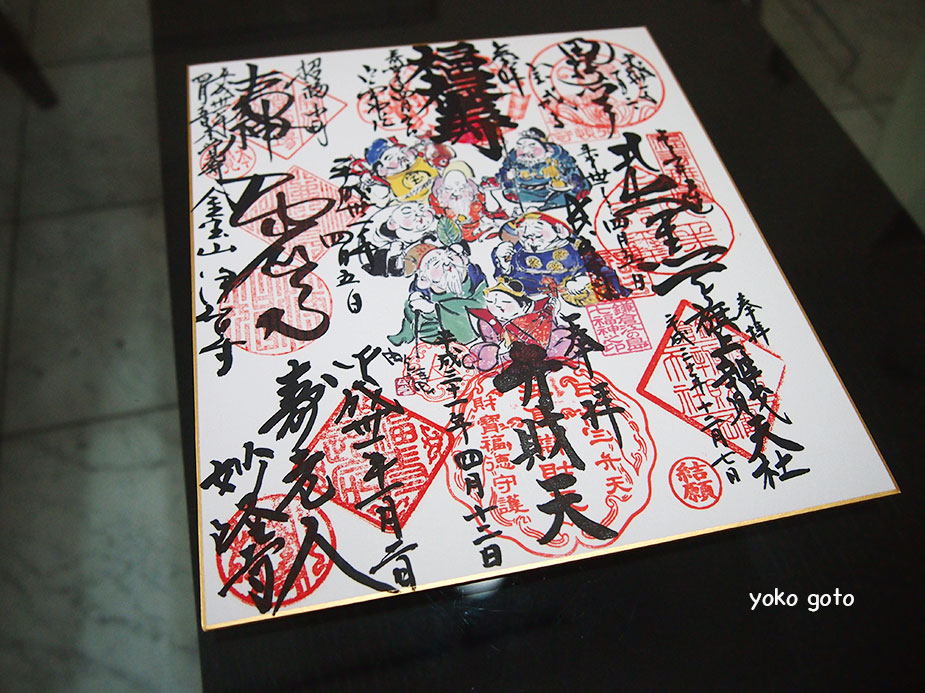

参拝すると専用のご朱印帳に御朱印をいただくことができます。33箇所の札所(霊場)を周ることでご利益を頂戴することができます。

『坂東』とは足柄山や箱根の坂の東一帯を指す言葉です。

坂東三十三観音霊場とは関東一帯に散らばっている観音様を御本尊とするお寺を集約したもので、これらは三十三ヶ所に及びます。三十三ヶ所の全行程を周ると1,300km。この距離を巡ることで大きなご利益をいただきます。

坂東三十三観音の霊場(札所)は、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、群馬県、茨城県、栃木県に点在しています。さらに、この『坂東三十三観音霊場』と関西エリアの『西国三十三所観音霊場』『秩父三十四観音霊場』をあわせて、日本百観音霊場となり、これらの霊場(札所)巡りは、いにしえより人々の生活に密着してきました。

この日本百観音霊場は奈良時代に西国三十三所観音がはじまり、その後鎌倉時代初期に『坂東三十三観音』が成立したという説が定説のようです。

坂東三十三観音霊場や西国三十三所観音霊場は、いずれも三十三ヶ所の霊場が集められています。

なぜなら、観音様の数を表す『三十三』という数字に大きな意味が込められているからです。

観世音菩薩は、様々な苦悩を救う際には苦悩を持つ相手に合わせ三十三の姿に変化して相手を救済すると言われています。三十三という数字は観世音菩薩が変化する姿の数です。

観世音菩薩(観音様)は釈迦が悟りを開き如来になるまでの姿を表した仏様です。観世音菩薩という名匠の中には“悟りを開く者”という意味が含まれています。観世音菩薩(観音様)は如来像とは異なり、きらびやかな装飾を身にまとい、悟りの智慧を得るための修行を行っています。

そのため、これら三十三ヶ所にいる観音様は、修行にふさわしいお寺に鎮座しています。

かつて、『坂東三十三観音霊場』は険しく厳しい道をかきわけ巡礼するのが通常でした。現代では道路も交通機関も整備されていますので、ほとんどが楽に参拝できるようになっていますが、昔は、あくまでも修行を通じて個々の心のあり方を見つめ直すための巡礼だったようです。

【PR】この本を参考にしたよ

『坂東三十三観音巡礼』は鎌倉時代に成立した霊場巡礼で、この時代に生きた、かの源頼朝公も観音信仰に厚かったと言われています。そのため、札所の各地で源頼朝公に関する諸説も見ることができます。そして、現代に至るまで、鎌倉時代から800余年にわたり、札所は一つも欠ける事も追加されることもなく、今のいままで引き継がれているとは、本当に感慨深いものがあります。

坂東三十三観音霊場は以下の通りです。以下の表にまとめました。関東広域に渡っていますので、近いお寺を少しまとめて参拝することが良さそうです。また、それぞれ拝観料なども異なりますので、個々のお寺を調べてからお詣りください。

第一番 杉本寺 神奈川県(鎌倉市)

【坂東三十三観音霊場】第一番札所 大蔵山 杉本寺(鎌倉)は、苔むした緑の階段が美しい

【坂東三十三観音霊場】第一番札所 大蔵山 杉本寺(鎌倉)は、苔むした緑の階段が美しい

第二番 岩殿寺 神奈川県(逗子市)

参拝済み(ブログ準備中)

第三番 安養院 神奈川県(鎌倉市)

参拝済み(ブログ準備中)

第四番 長谷寺 神奈川県(鎌倉市)

【鎌倉、江ノ島七福神めぐり】お正月に江ノ電に乗って巡る8つの神社と御朱印(浄智寺、鎌倉八幡宮、宝戒寺、本覚寺、御霊神社、長谷寺、江島神社)

【鎌倉、江ノ島七福神めぐり】お正月に江ノ電に乗って巡る8つの神社と御朱印(浄智寺、鎌倉八幡宮、宝戒寺、本覚寺、御霊神社、長谷寺、江島神社)

第五番 勝福寺 神奈川県(小田原市)

【坂東三十三観音霊場】第五番札所 飯泉山 勝福寺(飯泉観音)-神奈川県-

【坂東三十三観音霊場】第五番札所 飯泉山 勝福寺(飯泉観音)-神奈川県-

第六番 長谷寺 神奈川県(厚木市)

【坂東三十三観音霊場】第六番札所 飯上山 長谷寺(飯山観音)-神奈川県-

【坂東三十三観音霊場】第六番札所 飯上山 長谷寺(飯山観音)-神奈川県-

第七番 光明寺 神奈川県(平塚市)

【坂東三十三観音霊場】第七番札所 金目山 光明寺(金目観音)-神奈川県-

【坂東三十三観音霊場】第七番札所 金目山 光明寺(金目観音)-神奈川県-

第八番 星谷寺 神奈川県(座間市)

【坂東三十三観音霊場】第八番札所 妙法山 星谷寺(星の谷観音)-神奈川県-

【坂東三十三観音霊場】第八番札所 妙法山 星谷寺(星の谷観音)-神奈川県-

第九番 慈光寺 埼玉県

【坂東三十三観音霊場】第九番札所 都幾山 慈光寺(出流観音)-埼玉県-

【坂東三十三観音霊場】第九番札所 都幾山 慈光寺(出流観音)-埼玉県-

第十番 正法寺 埼玉県

【坂東三十三観音霊場】第十番札所 巌殿山 正法寺(巌殿観音)-埼玉県-

【坂東三十三観音霊場】第十番札所 巌殿山 正法寺(巌殿観音)-埼玉県-

第十一番 慈恩寺 埼玉県

これから参拝

第十二番 慈恩寺

これから参拝

第十三番 浅草寺 東京都

【坂東三十三観音霊場】第十三番札所 金龍山 浅草寺(浅草観音) -東京都-

【坂東三十三観音霊場】第十三番札所 金龍山 浅草寺(浅草観音) -東京都-

第十四番 弘明寺 神奈川県(横浜市)

【坂東三十三観音霊場】第十四番札所 瑞應山 弘明寺(弘明寺観音)-神奈川-

【坂東三十三観音霊場】第十四番札所 瑞應山 弘明寺(弘明寺観音)-神奈川-

第十五番 長谷寺 群馬県

これから参拝

第十六番 水澤寺 群馬県

【坂東三十三観音霊場】第十六番札所 五徳山 水澤寺(水澤観音)群馬県

【坂東三十三観音霊場】第十六番札所 五徳山 水澤寺(水澤観音)群馬県

第十七番 万願寺 栃木県

参拝済み(ブログ準備中)

第十八番 中禅寺 栃木県

【坂東三十三観音霊場】第十八番札所 日光山 中禅寺(立木観音)日光

【坂東三十三観音霊場】第十八番札所 日光山 中禅寺(立木観音)日光

第十九番 大谷寺 栃木県

参拝済み(ブログ準備中)

第二十番 西明寺 栃木県

これから参拝

第二十一番 日輪寺 茨城県

これから参拝

第二十二番 佐竹寺 茨城県

【坂東三十三観音霊場】第二十二番札所 妙福山 佐竹寺(北向観音)-茨城県-

【坂東三十三観音霊場】第二十二番札所 妙福山 佐竹寺(北向観音)-茨城県-

第二十三番 正福寺 茨城県

【坂東三十三観音霊場】第二十三番札所 佐白山 正福寺(佐白観音)-茨城県-

【坂東三十三観音霊場】第二十三番札所 佐白山 正福寺(佐白観音)-茨城県-

第二十四番 楽法寺 茨城県

【坂東三十三観音霊場】第二十四番札所 雨引山 楽法寺(雨引観音)-茨城県-

【坂東三十三観音霊場】第二十四番札所 雨引山 楽法寺(雨引観音)-茨城県-

第二十五番 大御堂 茨城県

【坂東三十三観音霊場】第二十五番札所 筑波山 大御堂 -茨城県-

【坂東三十三観音霊場】第二十五番札所 筑波山 大御堂 -茨城県-

第二十六番 清瀧寺 茨城県

【坂東三十三観音霊場】第二十六番札所 南明山 清瀧寺(清滝観音)-茨城県-

【坂東三十三観音霊場】第二十六番札所 南明山 清瀧寺(清滝観音)-茨城県-

第二十七番 円福寺 千葉県

【坂東三十三観音霊場】第二十七番札所 飯沼山 円福寺(飯沼観音)-千葉県-

【坂東三十三観音霊場】第二十七番札所 飯沼山 円福寺(飯沼観音)-千葉県-

第二十八番 龍正院 千葉県

これから参拝

第二十九番 千葉寺 千葉県

これから参拝

第三十番 高蔵寺 千葉県

参拝済み(ブログ準備中)

第三十一番 笠森寺 千葉県

【坂東三十三観音霊場】第三十一番札所 大悲山 笠森寺(笠森観音)-千葉県-

【坂東三十三観音霊場】第三十一番札所 大悲山 笠森寺(笠森観音)-千葉県-

第三十二番 清水寺 千葉県

これから参拝

第三十三番 那古寺 千葉県

これから参拝

\オフィシャルサイト/

『坂東三十三観音』は霊場が33ヶ所ありますが、番号順に周る必要はなく、季節に合わせて周りやすいお寺から自由に周ってよいそうです。

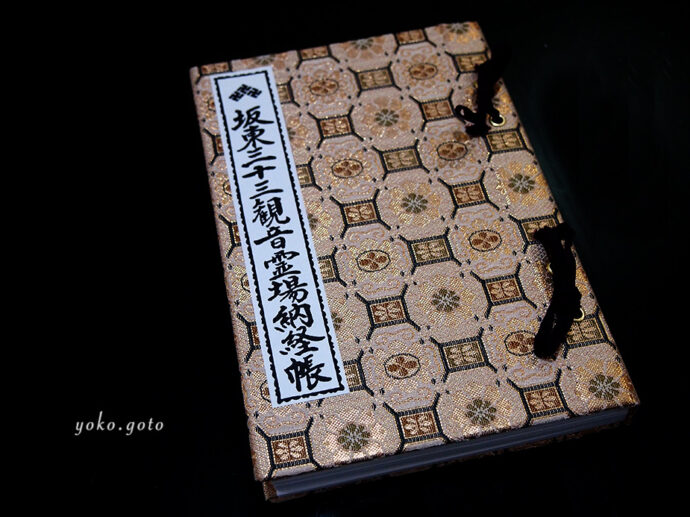

また、『坂東三十三観音霊場』を巡りながら御朱印を頂く場合は、専用の御朱印帳がありますので、こちらを購入して周った方が良いようです。第一番札所である杉本寺でも購入できますので、最初のお詣りの時に買えば良いと思います。

【PR】専用御朱印帳はネットで買えます。

また、それぞれのお寺の拝観時間は異なります。

だいたい8時〜夕方5時までが多いです。

ただし、北関東は冬季の時間帯が異なる場合がありますので、夕方の時間は気をつけた方が良いです。早めに参拝を終えましょう。

あと、御朱印をいただく際には、お昼休憩に重ならないようにした方が良いと思います。正午から13時くらいまではお昼休みの寺院もあります。お昼時は避けるようなスケジュールで参拝した方が無難です。

霊場での参拝方法ですが、坂東三十三観音霊場だからといって大きく異なったルールはありません。

手水舎で手を洗い、鐘を打っても良いお寺であれば鐘をならし、灯明や線香を灯し奉納します。これらの霊場には、必ず灯明とお線香が買えるようになっています。その後に合掌(読経できれば読経)し、最後に御朱印をいただきます。

参拝のマナー

- 手水屋で口をすすぎ、手を洗う。

- 鐘楼で鐘を打つ。(自由に打てるところのみ、参拝後は「戻り鐘」になるので絶対に打たない)

- 本堂向拝(入口)で所定の箱に納札、写経を納める。

- お灯明、線香、賽銭をあげる。

- ご本尊を念じ、合掌し読誦(どくじゅ)。(心経、観音経、十句観音経、本尊名号、回向文など)

- 納経所で所定の納経料を納め、納経帳、お軸、おいずるなどに譲り合いのこころで納経宝印(ご朱印、納経)を頂く。

それぞれの寺院は、見どころも多いです。

秋には銀杏の木が黄色く色づいたり、初夏には紫陽花が美しいお寺もあります。

季節に合わせて、丁寧に観ながら周ると、さらに見どころ満載です。

特に、坂東三十三観音は霊場の札所めぐりとされていますので、比較的、ご住職やお寺の方からお話を聞く事もできます。みなさん、親切に説明してくださります。

折角ですから、ご住職とお話されるのも有意義かと思います。

参拝には下記の2冊の書籍が参考になりますので、ぜひご購入してみてください。

【PR】この本を参考にしたよ

創業70周年の医療メーカーが開発した、

医療従事者大絶賛のマットレス。

腰痛持ちの方向けで、満足度の高いクチコミを頂いてる注目度抜群のマットレスです。腰痛持ちの方向けで、満足度の高いクチコミを頂いてる注目度抜群のマットレス。『至福の寝心地』を得たい方におすすめです。

こんな方におすすめです!

- 腰痛で悩んでいる人

- 合う布団が見つからず、朝起きると腰が痛くなってしまう人

- 低反発マットレスを持っていて体に合っていないと思っている人

- 寝具の買い替えで、評判のいい敷布団を探している人

\商品の詳細はこちら/